他是长津湖战役的亲历者,他冒着敌机轰炸扫射的危险和零下三十八度严寒,进行战地摄影采访,他就是曹宠。

曹宠荣获“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章(复旦大学老干部工作处提供)

曹宠,江苏江阴人,九三学社社员、中共党员,复旦大学离休干部。

1928年出生,1947年入学上海中国新闻专科学校。1949年5月上海解放后,进入华东新闻学院讲习班学习,同年8月参军,10月讲习班结业,任中国人民解放军第26军政治部“战旗报社”记者。

1950年11月入朝参战。曾参加二次战役、四次战役、五次战役、平金淮阻击战等战役的战场采访,刊发战地新闻图片百余幅,先后两次荣立二等功。

1956年至复旦大学新闻系工作,1960年起调至复旦大学图书馆,曾开设“新闻摄影专题”“报刊工作”等课程,并发表论文、著作多篇、部。

“冰雕连”、比石头还硬的冻土豆……电影《长津湖》里的那些场景让无数观众泪湿衣袖,久久不能释怀。

今天,让我们一起听亲历者曹宠讲述英雄们的故事……

曹宠青年照

1950年8月,我正在上海川沙海边采访拍摄军所属76师部队进行的渡海作战演习,忽接通知:“速返部,准备接受新任务。”我是26军政治部“战旗报”社的摄影记者,军政治部驻在浦东邵稼楼镇。从10月17日开始,军政治部人员就在江湾车站上车,离开了上海,随军所属76、77、78、88四个师先后北上,开赴山东,进行山地作战练兵。后继续北上,大约在11月上旬,部队集结在沈阳、抚顺一带,配备入朝冬装,枕戈待命。

开赴前线的火车上进行“抗美援朝”动员

不几日,部队接令过江作战。我是在11月25日黄昏时分跑步奔过临江附近的鸭绿江浮桥的,白天敌机狂轰乱炸,朝鲜境内处处是浓烟烈火。经过又一次过江前的轻装,我只背了一条不足三斤的棉被,两身单衣裤,一双备用鞋,一把小铁铲(挖防空掩体用)和五天的干粮,因为我是摄影记者,还有照相机、胶卷、冲粉药粉等摄影器材,加起来也有二十斤重量。虽是大雪遍地,朔风凛冽,零下三十几度的气温,但还是走得一身热汗……

长津湖畔访战场

在新兴里的防空掩体中,26军宣传部程力正部长向徐熊和我布置了战场采访任务:“你随徐熊同志去下碣隅里战场一线沿途采访拍摄,而后徐转去76师采访此次下碣隅里战斗的英雄事迹,你转去78师随队采访,该师正在追击美陆战一师的残部,向五老里咸兴方向穿插”。程部长让我们细看了十万分之一的军用地图,指明了两个师明天白天所在的位置,并再三叮嘱一路注意防空,不要造成无谓伤亡。

看洞外,太阳露头,皑皑白雪上一片红光,我俩背上着装(我的着装是一条薄被,二身单衣,一双备用鞋,一只相机,十数个胶卷,一只水壶,干粮已吃尽,要找到部队才有),反穿大衣,走出山沟,向山间公路走去。我俩计划白天采访绵延四十余里的战场,傍晚前赶到下碣隅里机场附近的76师部队。敌机两架一批、四架一批地在山间公路上空轮番盘旋扫射,我们边隐蔽边前进。公路上一片黑一片白的,白的是雪,黑的是焦土,空气里弥漫着汽油味和火药味,这是前夜激战留下的痕迹。有四、五里路长的一段路面,到处都是美军损毁的军用十轮大卡、小吉普和翻倒的坦克,散落在四周的敌军尸体,姿势各异,一辆侧翻在山沟里的十轮大卡上,一个蓬头的美军司机半伏在驾驶盘上,一只脚跨在车门外;一辆美军坦克顶盖上,露着坦克手的半个身子。

被炸毁的美军车辆

我拍摄了这些残酷的战场景色,因为身带胶卷不多,不敢多拍。我俩不顾敌机在头上盘旋,在敌人的车堆中穿行,忽然不远处一辆中吉普驾驶座上的大个子美国兵,对我俩又打手势又大喊,我们走近去,原来是个双腿负伤的美军中士,他希望我们俘虏他,救护他,但我们任务在身,无法逗留,只好连现成的“俘虏”也不要了。我们一路拍摄,抵达下碣隅里机场时已是下午三时左右了。我在一排铁丝网前,看到了一幕触目惊心的惨象,我们的战士一堆堆地躺卧在铁丝网边,冻僵的身体还保持着“前赴后继”的冲锋姿态,有一群战士的尸体周身焦黑,是冲锋时遭到了敌人火焰喷射器的杀伤,有一位侧卧在雪地里的战士,一手撑在雪地上,半抬身,一手紧握着没有摔出的手榴弹牺牲了。这是我军在下碣隅里机场围歼美陆战一师溃逃时的壮烈场景,目睹这一切,我禁不住潸然泪下。事后,我才知道这些牺牲的战士是我军230团7连的。

机场上横七竖八地停放着七、八架被打坏的小型运输机,堆得像小山一样高的各种军用罐头,四处都在燃烧,我们的战士有的在灭火,有的在抢运罐头,我忙着拍摄,徐熊则找战士了解情况。

我们继续赶路,夜色苍茫,机场内外浸沉在一片皑皑白雪的荒野之中,入夜朔风增大,我俩又冷又饿,坚持着向山边走去。没有一丝灯火,没有半点人声,只有敌人的夜航机在头上咆哮。我们在黑暗中迷了路,本来看着离山根不远,可就是走不到,也根本遇不上部队,直到深夜时分,才看见不远的山根处有一簇火光跳跃,刹时我们像在大海里看到了灯塔,急步前奔……这是五间小庙样的瓦房,正面三间已在轰炸中倒坍,梁木还在火堆上熊熊燃烧,我俩借着火光看清两间侧屋中火堆上架着一锅猪肉,火已熄灭,肉冻结成块,地上零乱地散布着一些空罐头、烟头之类,这显然是敌人慌忙撤退时留下的景象。我和老徐用空罐头装了些雪,和牛肉罐头在余火上加热,两人狠狠地吃了一顿。

雪野茫茫,朔风怒嚎,除了未燃尽的火堆余光外,大地一片漆黑。部队是无法寻了,人也已极度困乏,我发现自己的一双腿从膝盖往下,硬邦邦的不听使唤,便伸脚到火堆上去烤,徐熊发现了连忙叫住我说;“冻了的脚不能烤,那样会坏死的。”后来在战役结束时,我的双脚趾发黑,差一点烂掉截肢。

我俩背靠背蹲在墙角里一面歇息,一面等待天明。田野寂静,敌人夜航机的咆哮声格外刺耳,一刹时天空挂满了照明弹,接着还是机枪暴雨般的扫射声。这是敌机在机场轰炸扫射我抢运军用物资的战士,不知又有多少同志为此牺牲。

新兴里铁道两旁,被缴获的美七师卡车

险走黄草岭

天蒙蒙亮,我俩就向山间公路走去,希望能遇上部队,阳光照在公路的冰雪上,更加耀眼,在快近公路时,从公路边小山沟的地堡中,走出了一个戴着呢军帽的干部,老徐一看,原来是76师228团的政治处孙主任,这正是他要采访的部队,而我要采访的78师已向黄草岭方向追击逃敌,兵贵神速,我只身赶路。

我沿着公路一路拍摄,一路防空,朝鲜冬天北部山里的白昼,零下十几度气温里,我竟然走得大汗淋漓。

这一天也不知到底走了多少路,估计也有数十里,大部队没找上,夕阳又挂上了树梢,我开始恐慌了,但我终于看见了不远处白雪覆盖的一条山沟里散落着一个小小的村落,几间朝鲜小茅屋的烟囱里,正升起几缕袅袅的炊烟,我欣喜若狂,大步流星地奔向前去。茅屋外一个干部模样和几个志愿军战士接待了我,这是78师后勤收容队的驻地,干部是个文化干事,他负责收容队的工作,有一个警卫班和通讯员等八、九人。他们不仅收容掉队的战士和伤员,也收容美军俘虏,78师师部和战斗部队已向咸兴方向挺进,具体位置要等通讯员回来后才能得知。

我借着夕阳的余辉采访拍摄了四个美陆战一师的坦克俘虏兵,其中一个是车长,一个机枪手,二个驾驶员,我和他们说起了简单的英语,他们是工人出身,在濒临冻死的情况下,向志愿军投降,他们说:“是你们中国战士救了我的命!”

第二天天亮后,我拍摄了卫生员为冻伤了脚的美国战俘上药的照片,也去古土里拍摄了被击毁的敌机(这些照片后都在国内报纸和画刊上发表),待这一切事情办完,已近中午,通讯员回来告我,师部现在黄草岭下的一个“发电厂”歇息,天黑后即向咸兴转移。我急问:“到那里有多少路?”答:“大约三、四十华里”,我急速吃完午饭,向大家告别,因为我必须在天黑前赶完这近四十里的山路。

我走上公路向山上爬去,大约走了十余里路,来到一个山坳转折处,突然四架美军F100喷气战斗机一头扎了下来,朝着对面山间的火车隧道洞口,一连发射了四枚火箭炮弹,接着又返回来,一架接一架的投炸弹、燃烧弹,机枪打得一片烟火,一批四架刚走,又来四架黑大头(地面冲击机)轮番轰炸扫射,持续了个把小时,我趴伏在山腰的雪窠里,不敢动弹。待飞机飞走,我拦住几个从隧道里奔出来的战士,问去黄草岭下“发电厂”的路程,他们告诉我从岭上过去至少还有二十里,天哪!这二十里山路在天黑前我是赶不到的,我愣了。一个好心的战士安慰我说;“你只有从隧道洞内穿过去了,不过三四里路,我们就是从对面穿过来的,不过里面挤满了等火车装运的伤员,洞内一片漆黑非常难走,刚才飞机轰炸的重点是洞那边的山洞铁路桥,也不知打断了没有?”我想:“不管什么艰险,要赶部队,只能走这条险路了”。

洞内伸手难见五指,烟雾弥漫,烟味火药味呛人眼鼻。路轨两边倒卧着不少伤员,呼嚎呻吟之声不绝,我跌跌撞撞地摸黑前行,一不小心踩到了伤员,引来一阵痛骂,一会儿自己一个筋斗摔得两眼金星直冒。半走半爬,好不容易走到洞口,抬头一望,把我惊呆了。由洞内伸展出去的铁路桥凌空架在万丈深渊之上,现在铁轨已被炸得曲曲弯弯,下面的枕木,有些还在燃烧,我朝桥下望去,硝烟弥漫,深不见底,我打了个寒颤,不禁有些头昏,这能过吗?不过,那怎么办?

正在犹豫间,对面有两个面目乌黑的战士,一个扛着步枪,一个头上扎着绷带的大个子扛着一挺轻机枪,两人一前一后,小心翼翼地弓着腰沿着还在燃烧的铁路桥朝我走来。我举起照相机,眼里噙着泪花拍下了这两个英雄的形象。他俩是27军的战士,在战斗中失散,现正回黄草岭一带找自己的部队,大个子告诉我,下面不远处就是发电厂,我一咬牙朝尚在燃烧的铁轨桥走去,走了几步,头昏眼花,我也顾不得“丢人”,把相机往身后一背,趴倒在铁轨上,一步步爬了过去。赶到“发电厂”时,天色已黑,部队正在吹哨集合,我奔上前去,看见军宣传科科长赵心田也在队伍里,我大声呼喊,他端详了我半天,问:“你是曹宠?”我说:“是呀”,他大笑起来说;“你怎么成了这个熊样子,哪像曹宠呀!”旁边78师几个干事也跟着笑起来,原来我歪带着帽子,几天没洗脸,面孔乌黑,伸出去的手黑乎乎的像鸡爪,人家的确无法辨认我了。

但是我终于跟上了78师的队伍向咸兴城前进。

苹果林中异国情

被炸毁的朝鲜村庄

号称美军王牌的海军陆战一师,在我26军层层的穿插包围、突击下,丢盔弃甲,侥幸逃出的残部没命地向咸兴港口“西湖津”逃窜。

12月12日,78师按照第234团、264团、师指挥所、232团、炮兵团顺序向前开进追击,我随师指挥所行动。没有闪光灯,夜里没法拍摄,我只能抓紧白天行动。我反穿大衣,一路拍了些朝鲜村落被战火摧毁的景象,房子里只有我们宿营的战士,都没有朝鲜老乡,他们都逃离家园,躲入深山去了。走着、走着,在一处坡地上,看到了一大片苹果林,林中深处有一缕细细的白烟在袅袅升起,“是朝鲜人家?”我一阵兴奋,快步向林中奔去。

白烟是从苹果林深处一个地堡中冒出来的,里面住了一家人,有老大爷、大嫂和一个孩子,大嫂在坑边做饭,老大爷热情招呼我进去坐,孩子好奇地看着我。我虽然在入朝前向“朝鲜联络员”学了十几句朝鲜日常用语,但一路上没遇到几次朝鲜老乡,所以还没有好好操练过,和朝鲜老大爷的交流,也只能用手势、表情来帮助表达。

时近中午,老大爷留我吃饭,大嫂端上来一张小桌子,上面放着一碗热腾腾的包谷饭,一碟泡菜和一小碗酱汤,在他们的劝说下,我舀了满满一勺包谷饭塞进嘴里,多少天没吃过这样的热饭热菜了,这可是“山珍海味”呀!吃完饭,我继续和老大爷拉家常。老大爷的儿子在人民军中服役,战争开始后就失去联系,老大娘被敌机炸死,房子也被炸毁,现在只能与媳妇、孙子住在地窖里。说话间,大嫂端上来一盘苹果,清香扑鼻,劝我吃。

我一连吃了三只,实在吃不下了。解放军不能乱拿群众一针一线,借东西要还,买卖公平,按理我吃了人家东西,就得照价付钱,不然就是犯纪律,但是我们匆忙出国,还没来得及兑发朝鲜货币,身无分文,于是我就先鞠躬表示道谢,并示意大嫂拿来一只大碗,解开干粮袋倒了满满一碗“炒面”,又从小包裹里挑了一件半旧的单军装,送到大爷面前说:“康忙色米打,康忙色米打(谢谢,谢谢)。”大爷也不客气,叫媳妇收下了,然后又挥着手让媳妇出去,不一会,大嫂头上顶着一大木盆进来,里面的苹果足足有二、三十斤,要我带走。我推辞说:“我不能拿老百姓的东西,也没法拿”,大嫂用手指着我给的旧军装,比划着我的身上,意思是你自己也没有了。表示她也一样不拿我的东西,几番推让,看来不拿是不成了。

我把仅有的一条旧军单裤,用绳子将两个裤管扎牢,把苹果装了进去,再将裤腰扎住,装足装满,也只装了半盆苹果。我把裤子往肩上一挎,就像扛了两个布袋,告别了老大爷和大嫂,转身离去,身后传来了朝鲜祖孙三代的告别声:“志愿军同志,再见,再见。”我低头擦着忍不住夺眶而出的眼泪,在这异国他乡,在这饥寒交迫的处境下,这是多么珍贵的友谊呀!

太阳西斜,我回到了宣传科的小屋里,他们正焦急地等着我回来,因为部队天一黑就要行动。他们高兴地吃着我带回来的苹果,有的同志说:“这味道比家乡烟台的青蕉苹果还香脆。”部队临出发前,我接受了宣传科科长转达的指示:在行军途中转去234团,采访该部“五老里之战”中的英模事迹。

随军追敌到咸兴,美军败逃“西湖津”

我一边走,一边关注过往的部队,我必须尽快找到234团的队伍,以便随队奔袭“西湖津”。冻伤的脚趾走热后,有些隐隐酸痛,我不在乎,我着急的是怎么才能遇上部队。行至半夜,师宣传科一位干事告诉我说,根据“速度”估计,234团的队伍应该快超过我们的队伍了,因为他们是“急行军”,拂晓前必须赶到“西湖津”前沿阵地的位置上,正说着,后面一阵杂乱,一支队伍喘着大气急奔而来,从我们的队伍中插过,我一看队伍的着装正是连队的战士,我急问:“同志,是哪个单位的?”有一个干部模样的人简短回答:“你们是师部吧!我们是234团1营的”,我赶紧说:“我是军报记者,我要找王克传,我跟你们走了。”说着就走进那“急行军”的队伍里,一路小跑起来。

志愿军战士在雪地里行军

拂晓时分,部队抵达咸兴市内,街头一片破败,看不见一个老百姓。天大亮了,部队进至咸兴市边的一条大河边,大桥已被炸毁,大河边的小山岭上,有一些现成的碉堡和防空洞,前方就是西湖津,1营就地进入阵地,我被送到“王克传”所在的连队,那时王克传只是个班长,在进攻五老里时,他率领一个班,乘黑夜摸入敌阵,向敌发起突击,全歼一个班以及慌乱中逃跑的敌人30余名,自己无一伤亡,使美陆战一师犹如惊弓之鸟。

采访完王克传后,给他们拍了照,因为白天敌机猖獗,部队隐蔽待命。大河的对面,一片茫茫海滩,西湖津港内马达轰鸣,美陆战一师残部的坦克、汽车调动繁忙,正在争先恐后地登船,下海逃命。忽然有几发炮弹落在敌车丛中,敌人立时用飞机轰炸,大炮反击,过了一阵,大地又恢复平静。突然,几声惚哨,炮弹划过长空,又在汽车丛中爆炸,逃敌又是一阵忙乱反扑,如此再三反复,给撤退中的海军陆战一师残部构成了不小的打击。事后我们才知道,这是朝鲜人民军幸存的藏在山中坑道里的几门海岸炮在作冒死一击。

敌人为了掩护撤退,空中飞机不断,到处胡乱扫射,我234团部队只得隐蔽在监视阵地的掩体里,等候出击命令。入夜,我趴在大河边的掩体沟沿上,凝视着茫茫一片的“西湖津”方向,忽然看见一阵“电闪雷鸣”,不知是哪个部队打上了。但一会儿就又沉寂了。1营、2营始终未接到任务。后来知道是232团部分部队及234团3营对“西湖津”敌人进行了攻击,但因敌人防守严密,未能得手。在第三夜的夜半时分,我接到师部通知,回师另有任务。

1950年12月24日美“王牌”海军陆战第一师,在“西湖津”登舰逃脱,我军追歼任务告一段落,二次战役宣告结束。

二次战役后,曹宠在八井里休整

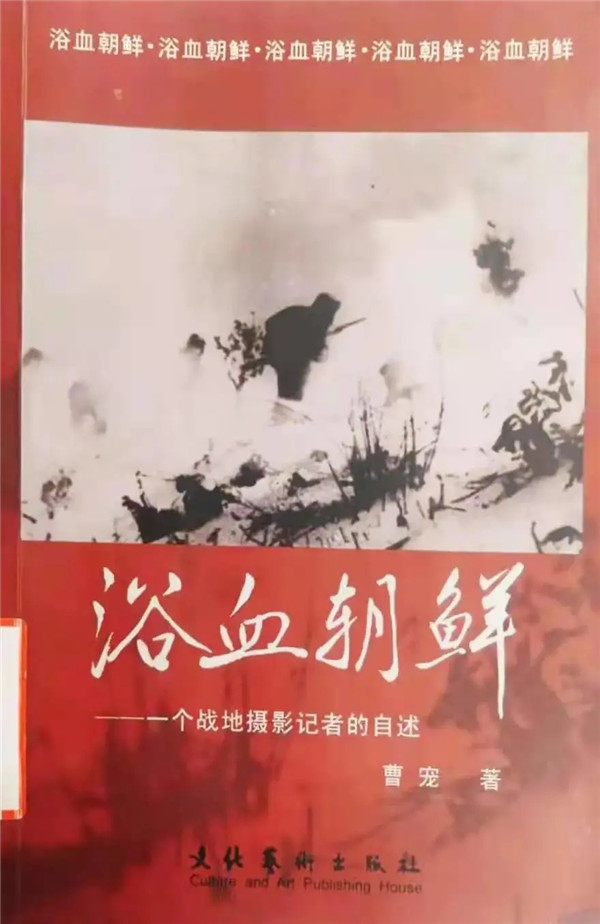

(转自“复旦记忆”微信公众号,摘自:《浴血朝鲜——一个战地摄影记者的自述》)