他,曾在3年内先后取得麻省理工学院硕士和哈佛大学的硕士、博士学位;他,曾先后执教于我国6所著名院校,教授过21门课程;他,曾在知天命的年龄攻读从未接触过的俄文,用两年时间熟练掌握,翻译了大量苏联教材;他,在年过半百时,不计较气候寒冷,欣然服从安排,前往哈尔滨工作;他,曾在近60岁时“另起炉灶”,从电子科学转行到水声工程,成为我国第一代无线电电子学家、水声工程专家;当问他这一切的答案时,他就一句话:“只要国家有需要。”

今天,让我们走近他——朱物华。

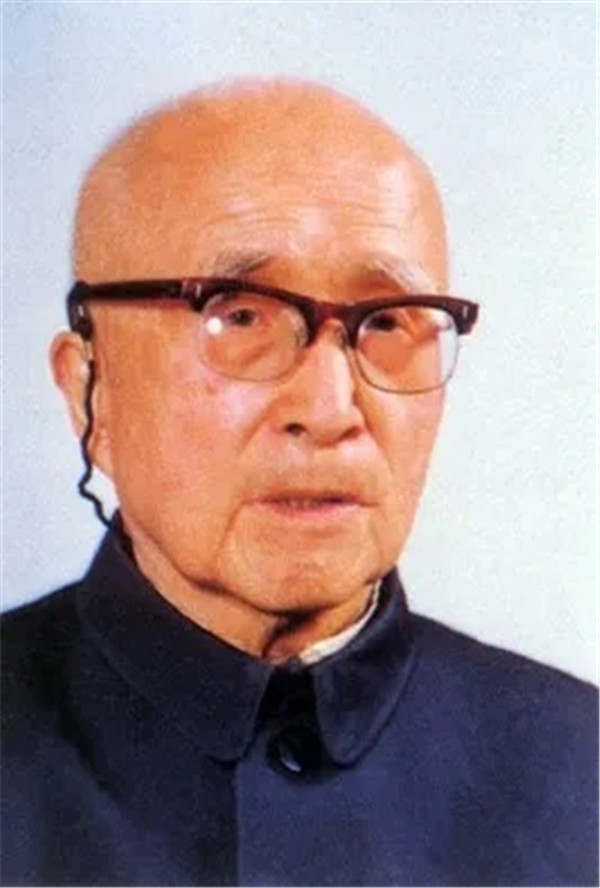

朱物华(1902—1998)

无线电电子学家、水声工程专家。1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。

1952年加入九三学社。任九三学社第三、四、五、六、七届中央委员会委员。历任第三届全国人大代表,第二、三、五、六届全国政协委员和中国电子学会副理事长。

幼学聪颖过人 初露锋芒

朱物华,原籍浙江绍兴,生于江苏高邮。父亲朱鸿均曾在地方上做小官。在大哥朱自清的著名散文《背影》里,父亲的形象在中国大地上家喻户晓。

朱自清

从他父亲开始,朱家便有着不成文的家风:尊贤尚礼,明辨笃实,治学修身,胸怀天下。

颜之推云,兄弟者,分形连气之人也。在这种家风的熏陶之下,兄弟俩都出类拔萃。长子朱自清成为我国著名散文家、诗人、教授。朱物华成了中国电子科学奠基人、水声科学的开拓者。朱自清曾是清华大学著名教授,朱物华是上海交通大学著名教授,被中国教育界誉为“北有朱自清,南有朱物华”。

朱物华天资聪颖、酷爱读书,1919年中学毕业时,以优异成绩同时考取了南京高等师范学校和交通大学。当时,父亲由于事业不顺、赋闲在家,家境颇显窘困,希望他能进全部免费的师范就读。但是,朱物华最大的志愿是学理工科,他很想进交大深造。

在这对父子举棋未定的关键时刻,在杭州第一师范学校任教不久回家度假的朱自清认为,弟弟的“兴趣很重要,考上交通大学不容易,还是上交通大学好”,并向父亲表示愿意承担朱物华的学习费用,尽力支持弟弟上学。取得父亲的同意,朱物华选择了交大。后来,朱物华深怀感激地说:“在这人生道路的十字路口,正是大哥的支持,使我终于进入交通大学电机系学习。”

朱物华在交大学习期间,深感学习机会来之不易,唯有刻苦和勤奋学习,才能有所作为。他生活十分简朴,晚上在油灯下做作业,总是被黑烟熏得满脸灰黑。节假日,他就坐在图书馆阅读或抄写买不起的书籍。

大学毕业后,朱物华报考了清华“美庚款”赴美留学。当时,除清华毕业生外,全国录取名额仅10名,男女各一半,竞争激烈,朱物华以第一名的成绩被录取,与谢冰心等清华学生一起乘船赴美,开始了留学生涯。

1923年8月,朱物华来到美国麻省理工学院(MIT)学习,起先并未引起人们的注意,可是不久,他学习上的勤奋和刻苦,惊动了整个校园。他每天除了吃饭、睡觉,就是看书做题目,中午不休息。冬天,大雪纷飞,实验室里本有热水汀可以取暖,但由于每月只有80元的留学津贴,无法负担热水汀费用,他只能不使用,冒着严寒,夜以继日地做实验,写论文。用一年的时间,他完成了硕士论文《水银整流器的电耗计算》,攻克了一个难题,获得了MIT的硕士学位。同年转入哈佛大学,经两年潜心研究,他又奇迹般地完成了题为《滤波器的瞬流》的论文。这是一个电工或电子学领域中有待解决的重要课题,引起科技界的高度关注,他顺利通过了论文答辩并先后获得哈佛大学的硕士、博士学位。

在3年中就取得两个硕士和一个博士学位,他创造了一个奇迹,老师和同学们称赞他“前途无量”。老师、同学和友人都劝他留在美国工作,然而他表示:“看到中国的贫穷落后,我要尽个人的能力对国家有所贡献,我决定回国。”

在获得博士学位以后到回国以前的一年时间里,他前往欧洲考察,先后到英国、比利时、法国、瑞士、意大利、奥地利、德国、匈牙利、捷克斯洛伐克等9个国家,参观了先进的科学实验室和工厂。在德国,他曾到柏林工业学院和德里斯顿大学听各类专业课程。在英国,他曾到剑桥大学著名物理学家卢瑟福的实验室做研究生,除了听卢瑟福教授的课外,还学习离子、电子及辐射课程。虽然时间不长,却提高了独立研究能力,他说:“我渴望自己在回国前多学些新东西,迫切希望把自己在国外所学的科学知识奉献给国家。”1927年8月,他怀着赤子之心回到祖国。

传播电子科学 创立丰碑

回国后,适逢广州中山大学聘请他任教,朱物华走上了教育岗位。他说:“我看到欧美教育、科学技术如此发达,感到一个国家要改变落后面貌,必须培养大批人才。”这成了他毕生为之奋斗的事业。

1933年他转到北京大学,任物理系教授。“七七事变”爆发,北平、天津沦陷,北京大学、清华大学、南开大学迁湖南长沙,合组长沙临时大学。不久,迁云南昆明,改为西南联合大学。他先在工学院电机系教“电信网络”等课,后又在理学院开设“无线电原理”课程。他是国内传播电视知识的先驱者之一。

孕育了一代中华英才的西南联大

从第一次登上讲台起,他就坚持自编教材,用英语授课,在电子学领域,他总是把世界上最新的知识传授给学生。

1936年,英、德、美等国家相继开办了广播电视,电视机渐渐地被民间广泛接受。而在上世纪30至40年代的中国,无线电工业十分落后,根本没有电视工业。为使中国能紧跟这一科技潮流,早在1946年,他就在交大首先开设了“电视学”“电传真”课程,讲授天线、发送、接受、显示设备等理论和技术问题。此后,在这批学生中,有很多人都成为中国电子科学和工程领域的专家。1949年,上海解放,交通大学成立第一届校务委员会,朱物华任委员兼工学院院长。

为了适应我国通信和无线事业的发展,他翻译了大量的苏联教材。当时已是知天命的朱物华,不顾繁重的教学领导工作,不避寒暑,以最大毅力,攻读从未接触过的俄文,仅用两年时间就熟练地掌握了俄语,达到听、读、说、写的水平,彻夜不眠地翻译苏联教材。他先后翻译了我国第一套《动力系统自动》等教材与参考书,与此同时,一刻也不放松地自编了一套切合国情的教材,如《电气自动学》《微波技术》《信息论》等教材,为我国电子学科高等教育开辟了新领域。

转向水声工程 再创佳绩

从60年代起,已从事电子学教学和研究工作30多年的朱物华,为了国防事业的需要,转而从事水声工程的教学和研究。当有人问他:“朱老,您这么大岁数了,为什么还要另起灶炉?”他的回答是“国家有需要我就转行。”从此,在这一新的领域再次显示了他的卓越才能。

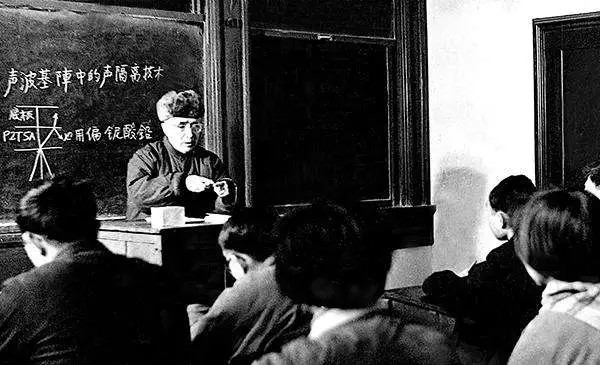

时年77岁的上海交大校长朱物华在讲课

1961年,他被调回上海交通大学任副校长,并任国家科委电子学组、声学组组员。1964年,朱物华在全国率先招收水声学科硕士研究生,以后又开始培养博士研究生。如今,上海交大这个专业的毕业生分布在全国水声行业的各个领域,其中的大部分已成为国内有关部门的技术骨干力量。1978年,他出席全国科学大会,被选为主席团成员。同年7月出任上海交通大学校长。

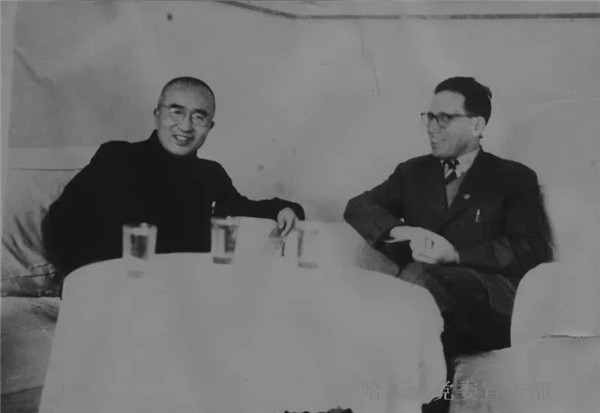

朱物华副校长与苏联专家会谈

在朱物华带领下,上海交大承接了为国家重点工程配套的水声设备研究任务。正式样机在海上实验成功,该成果获得1978年全国科技大会奖。此后,他还带领教师参加协作研究成功综合声呐,样机的指标达到上世纪70年代初的国际水平,具有综合性强、功能齐全的特点,获国防工办科技进步奖。

经过若干年的刻苦钻研,朱物华精通了这门学科的全部理论,成为我国第一代水声工程专家。

毕生奉献教育 桃李满天下

新中国成立后,他始终把国家利益放在第一位。1955年苏联撤走专家,哈尔滨工业大学需要他去工作,当领导调他前往支援时,他虽已年过半百,但不计较气候寒冷、生活不习惯等不利条件,一口答应,欣然前往。

从1927年归国后,朱物华70年如一日,呕心沥血,辛勤耕耘在教育第一线,服从国家需要,先后在6所著名院校任教,讲授过“电信网络”“电力系统自动化”“电视学”“水声工程原理”等21门课程。

他在教学活动中十分重视基本功,认为从事科学技术的青年必须打好扎实基础,要练好几套基本功。即:练好绘图功,培养画各种图形的能力,要求把实在的物体形象描绘出来,不能走样;练好实验功,培养检验某种理论或假说的能力,要求亲自动手操作,不能眼高手低;练好运算功,培养按公式或原理计算的能力,要求迅速、准确、没有差错;还要练好外语功,他说:“掌握一门外语等于拿到一把进入科学殿堂的钥匙,如果缺少外文基础,也难以进行国际交流。”

1980年,朱物华出任上海交通大学校长后,积极主张教学改革。在他的推动下,学校恢复了教学研究科,成立了教学法委员会,推行贯彻因材施教的原则,抓点带面试行导师制、选修制和分学制,推动全校开展课堂教学、考试方法、实验教学、毕业设计(论文)等方面的改革。这些主张和措施调动了教与学两个方面的积极性,教学质量较前明显提高。朱物华又与党委一起遵循“基础厚、专业面宽、适应性强”的指导思想,打破“文革”中按产品设置专业的狭隘性,按共同的学科基础合并相近专业,改造老专业,加强、充实新专业,实施“以工养理、以理促工、理工结合”的目标,逐步重建、新建了应用数学系、应用物理系、应用化学系、工程力学系、工业管理系。确立了学校理、工、管相结合的办学方向。

悠悠岁月,他培养的学生已桃李满天下,学生江泽民、杨振宁、朱光亚、邓稼先、马大猷、严恺、刘恢先、张维等都是国内外知名的专家、学者和栋梁之才。

1987年1月4日下午,在上海交大教师活动中心,学校为朱物华教授举办执教60周年暨85寿辰庆祝会。正在市委开会的江泽民同志得知这一消息,特地请了1小时的假,驱车赶到交大参加老师的生日盛会。一进会场,他就走到朱物华教授面前,恭恭敬敬地拱手向老师表示祝贺,令朱教授感动不已。

“春深老树雯芳菲,一代宗师世所稀;教泽流长遍中外,无言桃李自成蹊。”这是朱物华的学生,在北京等地工作的25位专家、教授,于1992年联名庆贺他们的恩师朱物华教授执教65周年纪念会的颂诗。